抗体試薬の反応システム Immunological Reactions

特異性のある抗体が特定できると、その抗体を利用するための方法に展開されます。

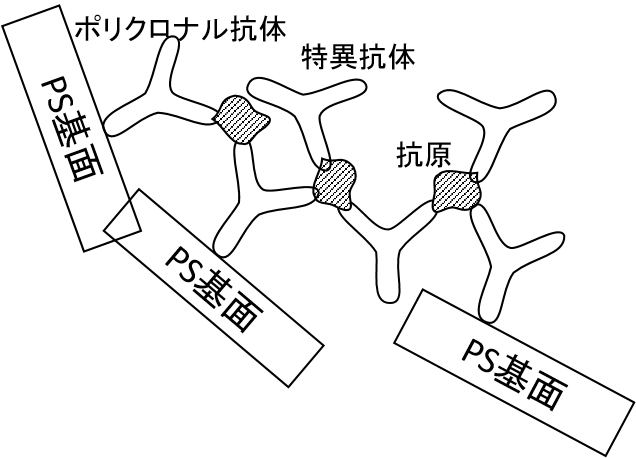

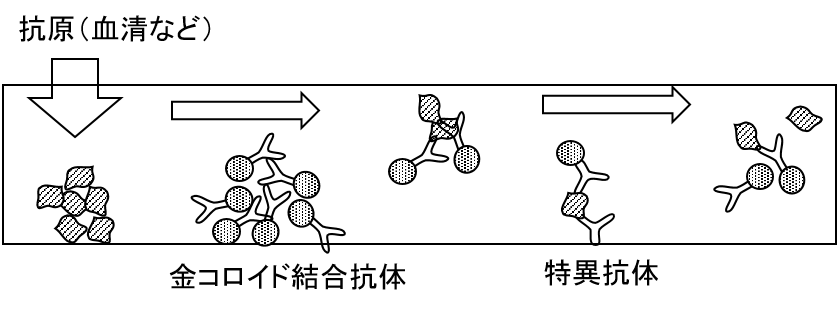

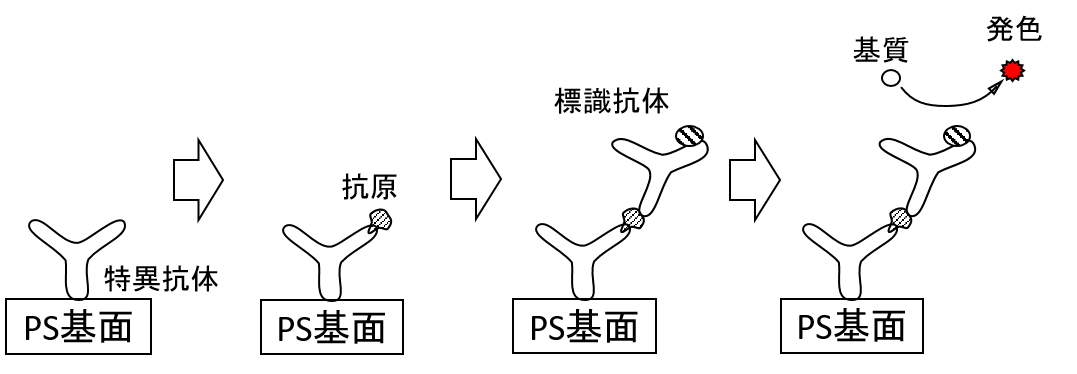

・EILISA法(Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) 抗体のFc部分は共有結合をさせ易い性質があります。ポリスチレンの基面に抗体を付着させ、 一方でFc部分にペルオキシダーゼ(Peroxidase)などの酵素を結合させたものを作製しておき、 抗原を挟む形でサンドイッチに反応させます。洗浄(B/F分離)で抗原ー抗体結合物のみを残し、 酵素による発色反応をおこなわせ、発色度により抗原量を定量する方法です。基材が96wellなどの マイクロプレートである場合はプレート法、基材がビーズである場合にはビーズ法と称されます。 また標識酵素はPeroxidaseの他に各種の酵素が使われ、それにより発色基質も異なります。 標識酵素を使用することで検出感度が向上します。されに検出感度を上げるためアビジン-ビオチン などの物質が使用されることもあります。

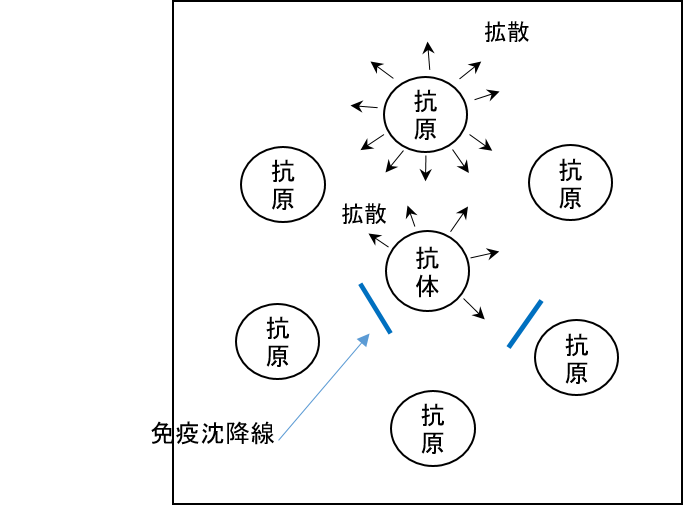

・オクタロニー法 寒天の一部分に穴を開け、一方から抗原を拡散させ、もう一方から抗体を拡散させると 抗原と抗体が適正な濃度の状態の部分で免疫凝集を起こし、沈降線として観察することができます。 沈降線の位置で抗原(or抗体)の力価を算出できます。