測定方法(凝固勉強会) Learing for Coagulation

A 測定方法

(1) はじめに

臨床検査測定は検体・試薬・機器の3要素から成る。検査での試薬と機器の関係は 車の両輪に当たり、両者が正常に機能しなければ正しい結果は得られません。試薬と 機器はそれぞれに進展して来ましたが、共に影響しあって、臨床状態をより正確に、 且つ、より迅速に把握するように発達してきています。

血液凝固の検査は血液が固まる現象を検査するのが目的であるために、検査法は凝固 する事を中心に組み立てられてきました。血液が凝固する現象は単に流動性がなくなる =Clotを形成する=だけではなく、白濁する=吸光度の低下や散乱光の上昇=でもあり ます。また撹拌条件下で凝固すると渦巻きの中心部にフィブリン繊維が形成されますので、 これらを検出することによっても凝固能を検出できることになります。従って、凝固能の 検査は原理的に①フィブリン繊維検出法、②粘張度検出法、③光学的検出法の3法で実施 されてきました。これらの検出法で機器が構成され、各種の機器が開発&販売されてきま した。

しかし、一方で、より特異的に検出する、より早く・より精密に検出する、あるいは より微量な物質を検出する、と言った特徴で他社に先んじて営業するための「工夫」を 凝らした結果、いろいろの試薬が発売されてきました。合成基質法の試薬や、ラテックス 試薬がそれに相当します。試薬の開発に伴い、各種の検出方法が適用されようになりまし たけれども、IRA等の測定方法は淘汰され、最終的に測定方法は、吸光度度法、ラテッ クス凝集法などに収斂されました。

(2) 凝固法

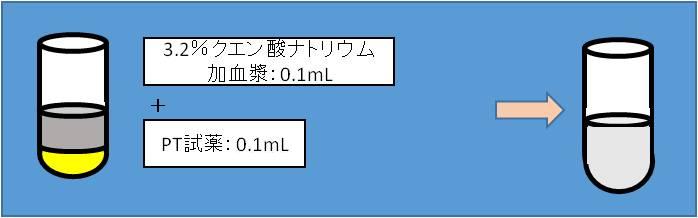

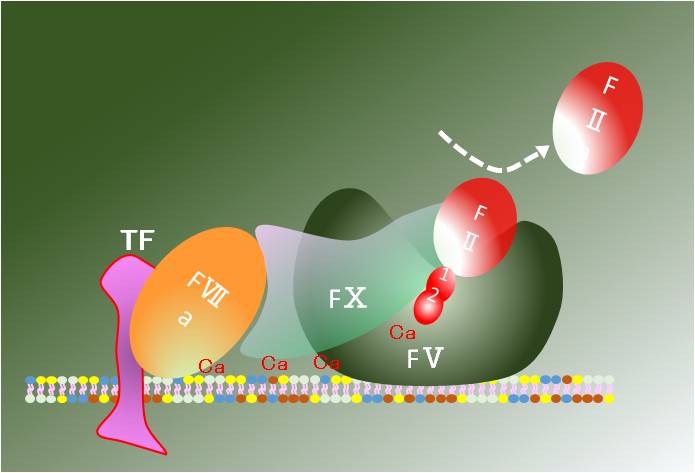

凝固法はフィブリンが塊となった状態=つまり、クロット(Clot)形成を検出する 方法です。凝固反応は下図のようなA部分・B部分・C部分から成る凝固曲線を示しますが、 下図のAの部分はClotが形成されるまでの準備時間であり、例えばPT測定ではⅦ因子の 活性化に始まってトロンビンができ、フィブリンモノマーが形成されるまでの反応系に 相当します。B部分はこれに続くClot形成部分であり、フィブリンポリマーが増加していく 段階です。下図のC部分はフィブリンポリマー形成反応が収束する部分に当たります。

雑学6) : Clotはトロンビンによりフィブリノーゲン(Fbg)がフィブリン(フィブリン モノマー=FM)に転化するだけで起こるのではなく、一旦生成したFM(フィブリンモノマー)が 重合することによってフィブリンポリマーになり、このことに依って初めて検出されるような フィブリン塊=Clotとなります。当社CAシリーズでのフィブリンポリマーの検出は、 フィブリンモノマーが3個以上結合した大きさで検出できるようになるのではないかと考えられています。

Clotを形成させて凝固能を測定する項目としては、いづれも凝固測定のメインとなる項目です。

以下の測定項目が挙げられます。

①PT、APTT、Fbg……… ほとんどClot法で測定されている。

②TTO、HpT……………・ Clot法のみ

③AT-Ⅲ………………… 一部の試薬

④プロテインC、S………… 一部の試薬

⑤その他

検出に使用される機器の原理はClotを形成時に①流動性がなくなる点②白濁する点

③フィブリン繊維が析出する点、これらのことを利用して検出する方法が採られ、

①フィブリン繊維検出法、②粘張度検出法、③光学的検出法、のいづれかに分類されることになります。

①フィブリン繊維検出法では、スターラーで撹拌し、渦の中心部にフィブリン繊維を集め、

これを検出する方法です。現在ではこの方法での検出機はほとんどありません。

②粘張度検出法は機械の種類の多い方法で、回転タイプ、横揺れタイプ、縦揺れタイプに分類されます。

③光学的検出法は自動化された機器に多い検出方法で、透過光方式と散乱光方式に分類されます。

各社の機器毎に光情報の解析方法が異なります。

雑学7) : 凝固法の検出はマニュアル法が基本です。現在でも臨床病理学会の認定試験の一部 (検査技師の試験)に試験管傾斜法で凝固時間を調べる方法が残っています。これに合格すると 技師の給料が上がる病院もあります。が、現在、実際の臨床検査現場ではマニュアルで測定する事は ほとんど無いのが実状です。

(3) 吸光度法

この方法は「分光光度計」を使って吸光度の変化を測定します。

ある一定量の光が測定試料に照射され、透過してきた光の量を測定する方法です。試料の濁りや 着色の程度により透過する光の量が変わりますから、透過した光の量を測定することによって、 試料中の濁りや着色の程度を数値化できることを原理としています。一般的に試料中の濁りと、 透過する光の量は対数関係にありますので、OD=1.0は照射光量の1/10、OD=2.0は1/100と 言う関係になります。従って、透明な部分での光量変化はODで表示される数値に現れにくく、 逆に濁度の高い部分での光量の変化量は極めて少なくとも数値的には変動が大きく、例えば OD=3.0とOD=4.0での光量の差は0.001-0.0001=0.0009となる性質があります。

また、光は360nm以下を紫外領域、360nm~800nmを可視領域、800nm以上赤外領域と呼び、 色(波長)を区別しています。吸光度度測定では光の波長を選択して使用できることが特徴です。 一般的には可視領域(360nm~800nm)での測定が汎用されています。

雑学8) : 紫外領域(360nm)での測定にはプラスチックセルは使用せず、石英セルを使用します。 理由はプラスチックに含まれる不純物やセル板の平行性のために、結果が安定しないことによります。

赤外領域は吸光度変化が少ない為にあまり使用されません。可視領域では人間の目で結果を 確認できますし、吸光度変化も大きいので良く使用されます。

吸光度で凝固能を測定する項目としては、合成基質を用いる項目がメインです。以下の項目が挙げられます。

①AT-Ⅲ、PLG、APL(α2-PI)……… ほとんど合成基質法405nmで測定されている。

②プロテインC(PC)……………………… 合成基質法

③FⅩⅢ…………………………………… NADH(340nm)

④FⅧ・FⅨ………………………………… 合成基質法

(4) ラテックス凝集法

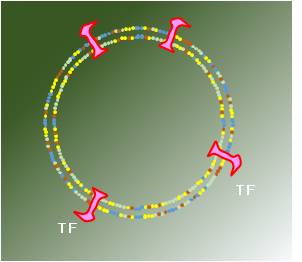

ポリスチレン(PS)製のラテックス粒子表面に抗体を結合させた試薬を用いて、 血漿(または血清)に含まれる抗原物質を反応させたとき、ラテックス粒子が凝集し、 結果として透過光の変化が生じます。これを検出する方法がラテックス凝集法です。 ラテックス粒子はすべての光を反射します(下図参照)ので、特定の波長領域にこだわる 必要はありませんが、一般的には吸光度法と同じ分光光度計を使用して、500nm~900nmで 測定します。ラテックス凝集法で凝固能を測定する項目としては、以下の項目が挙げられます。

①FDP、FDP-E、D-Dダイマー……… LPIAなど

② FⅩⅢ、その他…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

雑学9) : ラテックス凝集を580nm~800nmで測定する方法について、1997年11月まで三菱化学㈱が 特許を取得していました。このため、他社は特許使用料を払うか、あるいはそれ以外の波長で測定する かの選択しかなく、一方、三菱化学㈱-ダイアヤトロン㈱はこの特許により、他社を牽制すると共に 利益を確保しました。