免疫反応について(概要) Immunological Information

免疫反応全般

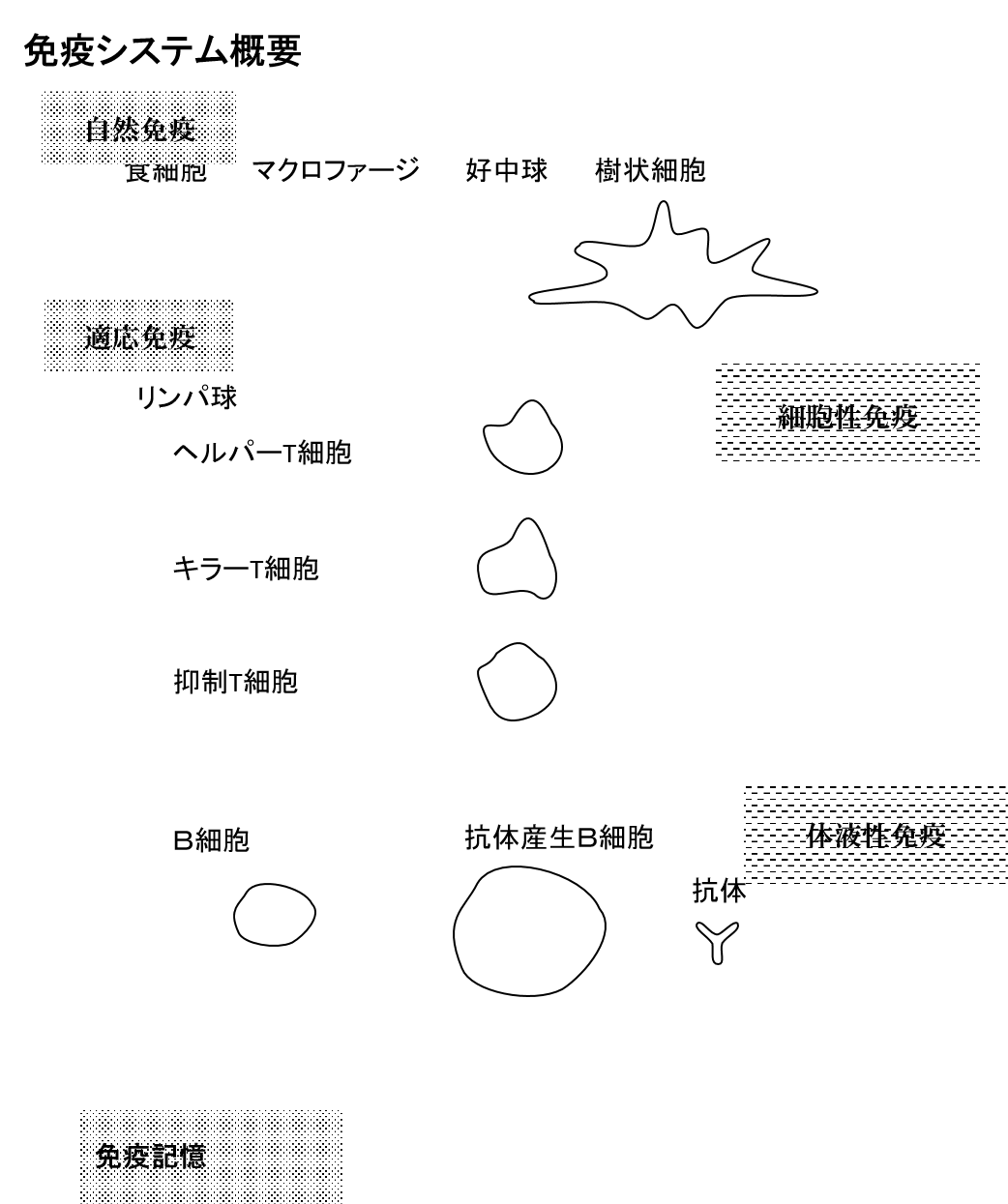

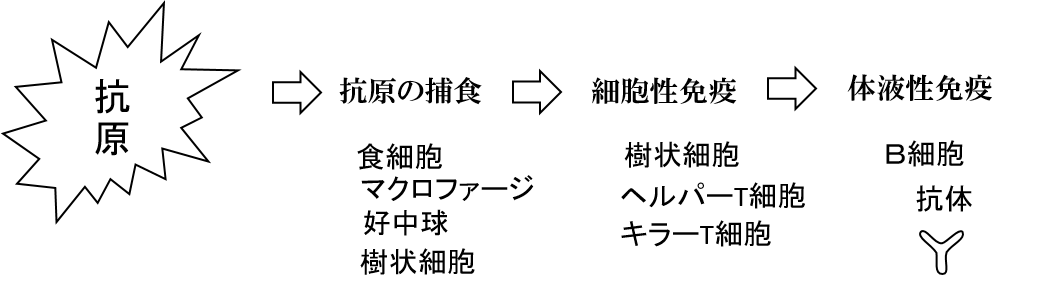

免疫とは体内に侵入した細菌(バクテリアやウイルス)・たんぱく質などを無害化するシステムです。 免疫反応はまづ食細胞・マクロファージ・好中球・樹状細胞などによる“捕食”作用に始まります。 捕食により、例えば樹状細胞の表面に抗原を提示します。この抗原をヘルパーT細胞が認識し、キラーT細胞に 伝え、同時にB細胞に抗体を産生するよう指示を出します。B細胞はヘルパーT細胞から提示された抗原に 適応する抗体を製造するよう形態を変え、抗体を大量に産生します。形質細胞(B細胞)から放出された 抗体は細菌(バクテリアやウイルス)・たんぱく質などと結合し、無害化します。さらに抗体と結合した 細菌やたんぱく質は捕食され易くなり、効率的に分解・排出されることになります。 細胞捕食による免疫を「自然免疫」と称し、特定の抗原に対応して作動する免疫を「適応免疫」と称します。 適応免疫は樹状細胞・キラーT細胞などが関与する段階を「細胞性免疫」と呼び、体液中に抗体を供給する ことによって機能する免疫を「体液性免疫」と呼びます。

抗原が一旦体内に侵入すると上記の免疫システムが作動し、関連する食細胞やリンパ球は増殖して数を 増やします。逆に抗原の処置が進むと、関与する細胞数は減少して元の状態に戻ります。 (一般的に通常リンパ球数は1500~3000個、異常時には3000~8000個になります) この過程で一部の細胞(ヘルパーT細胞・キラーT細胞・B細胞など)はリンパ節や胸腺に残り、「記憶」 します。これを免疫記憶と称します。免疫記憶の結果、一般的に初回免疫では約7日間かかるのに対して、 免疫記憶では約3日間で初回の約10倍量の抗体が産生されると言われています。

病気は多種類あります。これは抗原が多様であることと同じです。ゆえにこれに対応する抗体も多様な ものが必要となります。抗体は多様性を持つと同時に抗原個々にのみ結合する特異性の性質を併せ持ちます。 また抗原に対応する抗体の結合部分(エピトープ)はランダムに作製されると考えれていますので、 一部は自身を抗原とみなして攻撃する可能性があります。これを防ぐ手段として、抗体を教育するシス テムが用意されています。胸腺(鳥類ではファブリキュース嚢)で「自己寛容」の特性を獲得し、 これにパスしたリンパ球のみが血液中を循環することになります。

次項以下に抗体の特性について細術します。

抗体の種類と構造

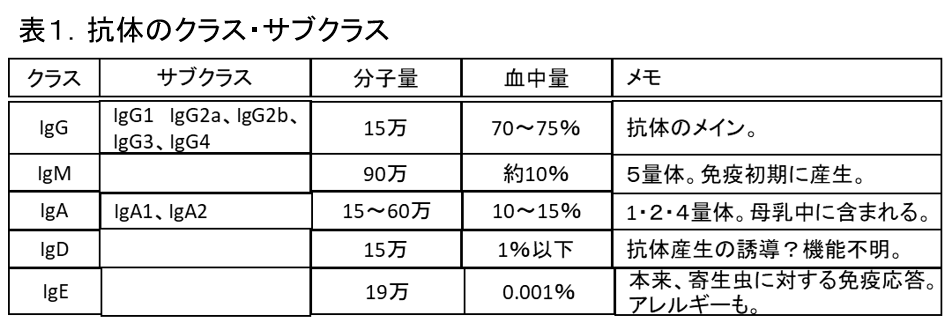

抗体は、イムノグロブリン(=Immuno globrine)と呼ばれ、5種類のクラスに分けられます。またクラス分けされたものの中にはさらにサブクラス分けされています。(表1)

・IgGは内血液(血漿中)抗体の70-75%を占めます。

サブクラス:IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3、IgG4

分子量:約15万(単量体と言う)

・IgMは抗原の侵入に際して最初にB細胞から産生される。(やがてIgGに移行します)

血液(血漿中)抗体の約10%を占めます。

分子量:約90.万(5量体)

・IgAは血液(血漿中)抗体の10-15%を占める。

サブクラス:IgA1、IgA2

分子量:約15万~60万(単量体、二量体、四量体の構造を持つ)

血清、鼻汁、唾液、母乳中、腸液に多く存在します。特に母乳IgAは新生児の消化管

を病原体から守る。

・IgDはヒト免疫グロブリンの1%以下です。

分子量:約15万(単量体と言う)

B細胞による抗体産生の誘導に関与?(まだ正確には判っていない)

・IgEはヒト免疫グロブリンの0.001%以下(極微量)

分子量:約15万(単量体と言う)

元々は寄生虫対応の抗体と考えられていますが、アレルギーにも関与。

抗体の構造

単量体の抗体は、約15万の分子量をもつたんぱく質です。生体のたんぱく質が5~10万と 考えると大き目です。Fc部分に2個のFabが結合した形(下図参照)。酵素処理により、 FcフラグメントとFabフラグメント、あるいはF(ab)2フラグメントに切断できます。治療や 検査試薬ではこれらのフラグメントを使い分けています。

Fabフラグメント抗原はFab部分の先端で抗原と結合します。この部分のたんぱく質構造 (エピトープ)は個々の抗原と結合しやすいようにたんぱく質配列が異なっています。 Fcフラグメント(分子量5万)は好中球などの捕食を促進する作用があります。また結晶化 しやすい性質があります。「Yの字」と言われますが、非活性の抗体では「Tの字」に近い とも言われています。

モノクロとポリクロ

抗原となるは細菌・ウイルス・たんぱく質などであると述べましたが、菌にもいろいろの 種類があり、よって抗原は多様です。基本的に1つの抗原には1種類のB細胞が抗体産生を 担うことになりますので、多様な抗原は多種類の抗体産生Bリンパ球が存在することになり ます。結果、血液中には多様な抗体が存在することになります。

これらのB細胞を取り出し、ミエローマ細胞と合体させ(=細胞融合、ハイブリダイゼーション)ると、 抗体を永遠に造り続ける細胞系(=クローン)を創ることができます。この1種類の細胞から 造られる抗体をモノクロナル抗体と称します。 モノクロナル抗体では抗体が単独であるため、抗原と結合する部位・方向も一緒であり、結合力や たんぱく質としての性能も同一です。そのため検査キットを作製する場合には設計し易いand考え 易いものと言えます。

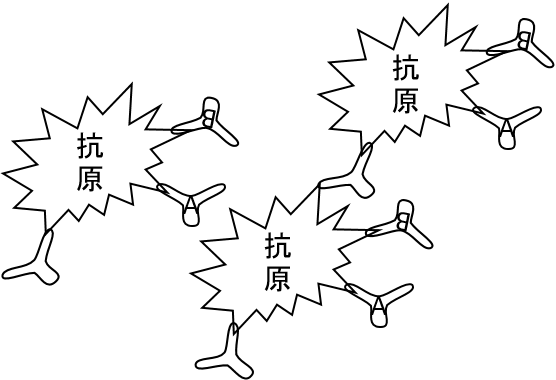

これに対して個々のモノクロナル抗体を混合したり、あるいは血液には多種類の抗体が存在しますので 血液の抗体そのもの使用する方法があります。これをポリクルナル抗体と称します。ポリクロナル抗体 では抗原認識部位が多いので、抗原-抗体-抗原・・・といった架橋構造を作りやすい性質があります。 架橋構造が形成された部分では目に見える抗原-抗体の構造物が出現します(免疫沈降線/オクタロ ニー法)。またポリクロナルでは反応時間が早い性質があります。これらの利点を使って検査試薬が造 られます。

なお上記で細胞融合(ミエローマ細胞とのハイブリダイゼーション)について述べましたが、 細胞融合はマウス細胞である場合が多いこと、またマウスでは腹水を使う方法が一般的であることを 追記します。 またポリクロナル抗体ではヤギ・ウシなどの大型動物の血液を使用する場合が多い傾向にあります。 これは抗原を注射して抗体を作らせる(=感作と言う)場合、動物の血液量が多ければ多い程多くの 抗体が得られますので、効率性の面で考えられた方法です。 (血漿量:マウスでは2mLですが、ヤギでは4,000mL)

抗原が多様であることで、出来てくる抗体の性質も変わります。抗原の毒性が強いと抗体は出来やすく、 自己との差が大きい程抗体の反応性は高くなります。感作ではアジュバントに混ぜることで抗原性を 強調して感作を効率的にする工夫がされています。