内因系APTTについて APTT Information

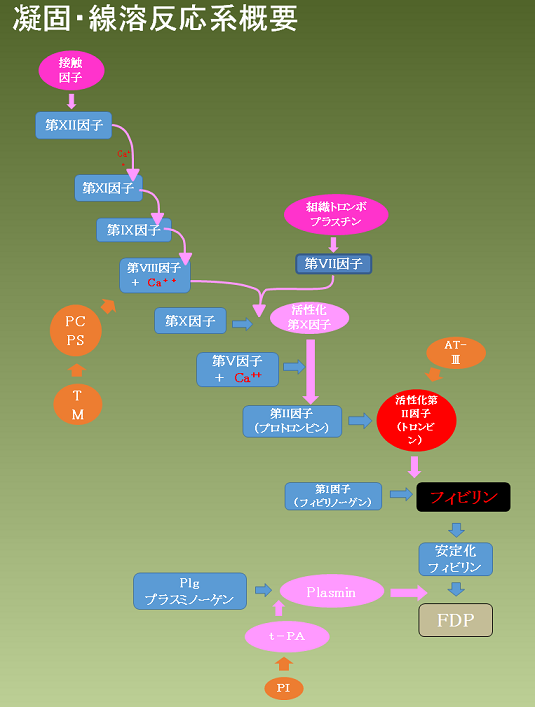

凝固反応系のもう1つは、内因系と言われる反応経路で、これは第ⅩⅡ因子(接触因子)を出発点として凝固が起こる経路で、かなり弱い凝固系です。

① 血液中に存在する第ⅩⅡ因子は、負荷電性の物質面に接触することにより活性化されます。(F.ⅩⅡa)

② F.ⅩⅡaは、同じく血液中に存在する第ⅩⅠ因子を活性化します。(F.ⅩⅠa)

③ F.ⅩⅠaは、血液中に混在している第Ⅸ因子を活性化します。(F.Ⅸa)

④ F.Ⅸaはリン脂質上で血液中の第Ⅷ因子と合体して、稼動し始め、F.ⅩをF.Ⅹaに変えます。

⑤ F.Ⅹaはリン脂質上で血液中のF.Ⅴと合体して、稼動し始め、プロトロンビン(F.Ⅱ)をトロンビン(F.Ⅱa)にします。

⑥ トロンビンは強力な酵素で、フィブリノーゲン(F.Ⅰ)をフィブリン(Fibrin)に変えて行きます。

⑦ フィブリンは凝固塊を形成し、止血します。

2. APTTの検出

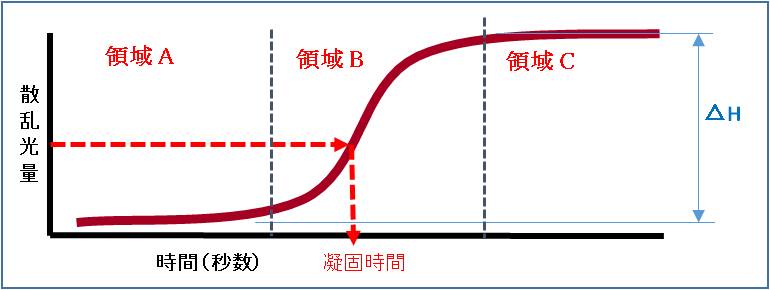

APTTの反応では多段にわたる反応を経てクロットするので、領域Aが8秒以下になるようなことは

発生しません。よって、通常の測定では凝固時間の偽報告の問題はないと考えられます。

APTT測定では留意しておくべき以下の点があります。

(1) 反応系が長いことに起因する問題。

(2) カルシウム濃度の問題

まず(1)の点に関しては、APTTの反応系では各種の凝固因子が関与することから、結果がブレる要

因が多数あることです。少しのズレは後になるにしたがっておおきなズレになって現れることになり

ます。検体血漿は生体から一旦外部に移されると、その時点から“劣化”が進行していると考えて良

く、なるべく早く測定するように心掛けるべきです。ウサギやイヌなどの採血では採血中でさえ凝固

を起こすことが多く見受けられます。また凝固因子に限らず接触するあらゆる要素に対して影響を受

ける可能性があり、APTTの測定では計画をもって測定をすることが必要と思われます。

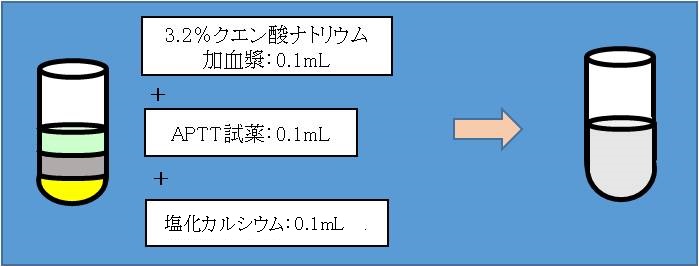

一方、採血やAPTT試薬が適正であったとしても、APTT測定では塩化カルシウム液も使用します。塩

化カルシウムは抗凝固剤として使用したクエン酸ナトリウムのキレート力を解除し、本来の凝固反応

を再開させるものです。良く使用される方法として、採血時点で0.1容のクエン酸ナトリウム液を血液

に混合しますが、血漿中における最終濃度はヘマクリットにより濃度が変わることになります。ヘマ

クリット値が50の場合、塩化カルシウム濃度が25mMで適正であった場合でも、ヘマクリット値40の血漿

では適正塩化カルシウム濃度は21mMになると言う計算結果もあります。また、APTT試薬の性質によって

もカルシムル要求性が異なります。よって20mM塩化カルシウム液を使うのか、あるいは25mM液を使うの

か、検体血漿に応じて適正な濃度を使い分ける必要がありますが、現実的にはそのような処置は不可能

です。よって異常を絶えず検知する構えで対応する必要があると思われます。