凝固・免疫資料 Blood Information

血液について(全般の概説)

1.生体防御

一つの考え方として、生物はその身体を造り・維持し、あるいは次世代に継続させることが 使命です。その“命“は他の生物と区別することで、あるいは共栄することで保たれます。

私達の身体は生体防御システムを持ち、これにより自己を他のものと区別し、他(=外敵)の 攻撃から自身を守っています。

生体防御は、(1)危険を回避すること、(2)身体表面でブロックすること、(3)体内に侵入した 場合には速やかに無力化すること、(4)体外に排出すること、の4段階が設定されていると考えられます。

(1)の危険を回避することは、身を守る動作です。飛んでくるボールを避けたり、腐ったものを 食べないことです。

(2)の身体表面でブロックすることは、例えば皮膚表面で細菌などの侵入を防いだり、口内細菌薮 や腸内細菌薮で雑菌を無力化することなどが挙げられます。

(3)体内に侵入した場合には速やかに無力化することは、これから細述する免疫や血液凝固になります。

(4)体外に排出することは、無力化したものを分解し・糞や尿として排出することになります。

2.体内に侵入した“異物”の排除(=免疫システムについて)

体内に侵入した“異物”は(2)の細胞表面フィルターを通過していますので、それなりに小さい ものです。細菌(バクテリアやウィルスなど)であり、有毒なたんぱく質です。ペストやはしか・ 結核・百日咳などはその原因や分類ができていない段階では疫と呼ばれ、これを逃げる(=免れる) 方法を“免疫”と呼称しました。したがって体内に侵入した“異物”の排除(=免疫システム)の 対象は細菌や有毒たんぱく質と言うことになります。

免疫システムは、自然免疫と適応免疫の2つに分類されます。(さらに適応免疫は細胞性免疫と 体液性免疫の2段階でおこなわれます。)

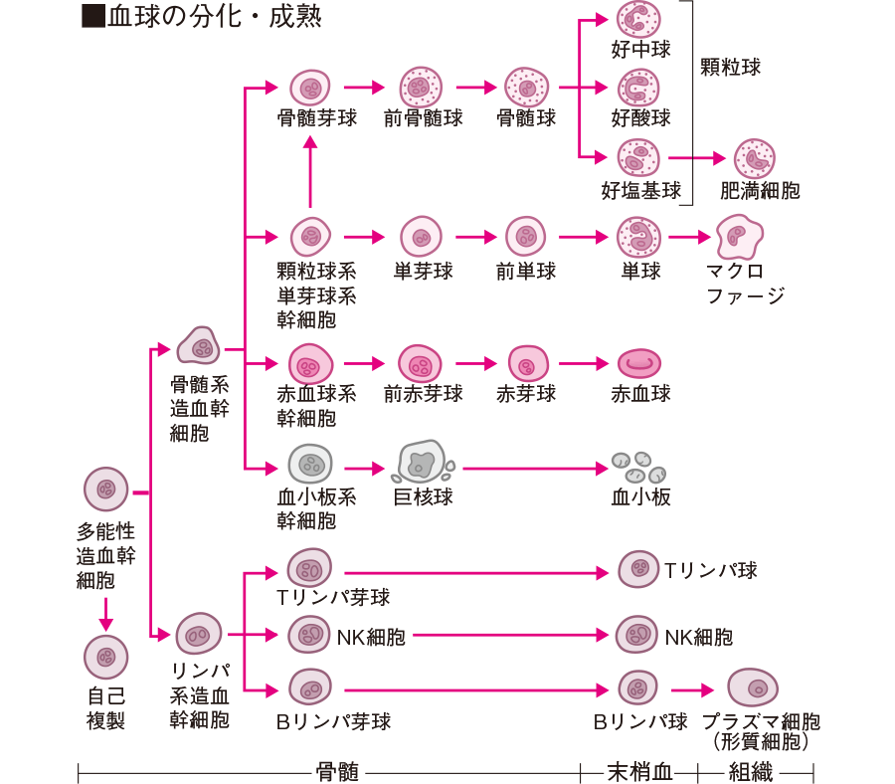

自然免疫とは、食細胞・マクロファージ・好中球・樹状細胞と言った細胞による“捕食”作用で、 造血幹細胞から分化することがあらかじめ“決まっている”ため自然免疫と称されます。造血幹細胞 から分化する最も多い血球は赤血球で、次にリンパ球です。(図1参照)

適応免疫とは対象毎にリアクションする免疫システムで、キラーT細胞や抗体がメインになります。 ヘルパーT細胞やキラーT細胞による免疫を細胞性免疫、B細胞やヘルパーT細胞により産生された抗体に よる免疫を体液性免疫と言います。

これらのシステムは細菌などの侵入時には各細胞が増殖して“外敵”に対応しますが、治ると細胞数は 減少します。ただ、一部の細胞は記憶として残り(=免疫記憶)、次回、例えばはしかなどの菌が侵入 してきた場合には速やかに再生して対応します。一般的に初回免疫では約7日間かかるのに対して、 免疫記憶では約3日間で初回の約10.倍量の抗体が産生されると言われています。

3.止血システム

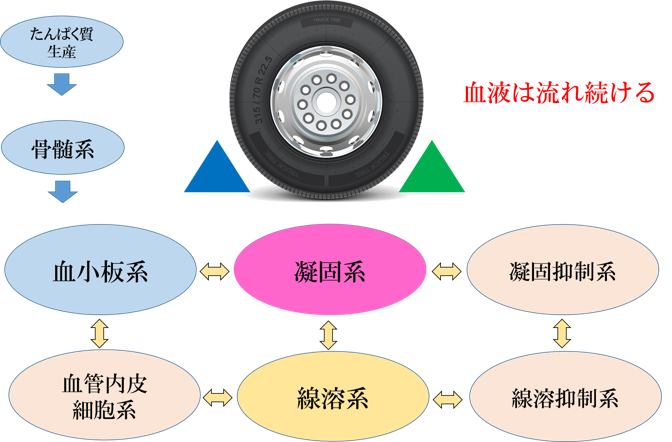

ケガや生体内細胞の新陳代謝のため出血を防止する必要があります。これを止血機構と称し、 血管内皮細胞系・血小板系・凝固系、さらに線溶系のシステムが担当することとなります。

血管内皮細胞系は血圧・血流を探知し、血管の収縮/拡張をおこない、また必要なサイトカインを発します。

血小板系は止血が必要な段階となった時、まづ発動するシステム(=一次止血機構)で、活性化すると 円盤状から偽足を形成して血管表皮細胞に付着して止血します。

凝固系はフィブリン(=繊維)を形成することで血栓を強固なものします。

線溶系は形成された血栓を溶解/除去するシステムで、プラスミンが反応主成分です。(図2参照)

や生体内細胞の新陳代謝のため出血を防止する必要があります。これを止血機構と称し、 凝固システムが担当することとなります。

4.まとめ

血液は生体の状況を反映します。

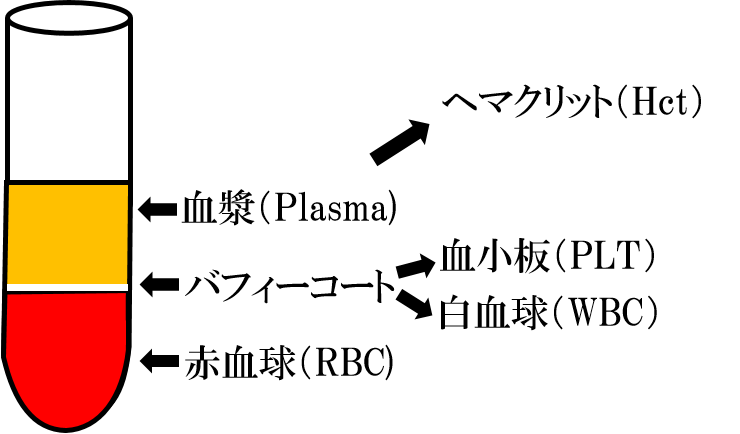

血球画分と血漿(or血清)画分から成ります。

血球画分の大半は酸素運搬をメイン機能とする赤血球(RBC)で、ほんの一部のバフィーコート部分に 血小板やリンパ球を含む白血球(WBC)があります。このほんの一部のWBCによって止血や免疫機能を 担っています。血球数を調べることで血球産生の状況や止血機能の状況を調べることができます。 また血漿(or血清)画分は液体で、いろいろなたんぱく質が溶け込んでおり、例えば抗体量を知ることで 細菌感染やアレルギーの状況を把握することが出来ます。

いづれも骨髄から分化した細胞により制御され、あるいは肝臓などの内臓で産生されたたんぱく質に よって制御されています。不可分であり、その他生理検査を含めたいろいろの情報を得ることができ、治療に貢献します。